精選活動

旅遊優惠:馬灣海上環島遊

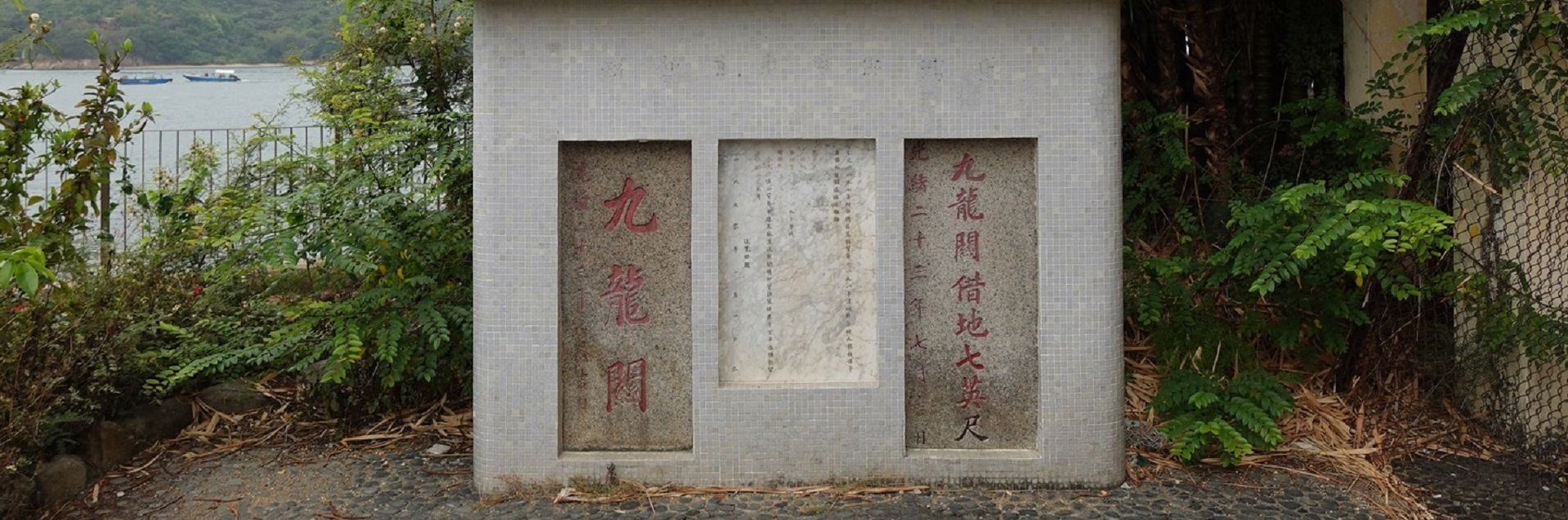

每逢週六、日和公眾假期,「馬灣海上環島遊」邀你攜親友愛寵乘風出航,共同織就一段獨一無二的遊歷回憶!從馬灣1868公眾碼頭揚帆啟程,由導賞員細說馬灣從漁村到現在的點滴故事,只需以優惠價HK$60,就能乘著海風,環繞這座小島,細細品味那壯闊的風光,還有馬灣的悠悠歷史與海島文化! 出發日期:7月26日起 (逢星期六、日及公眾假期) 出發時間:12:15pm / 2:30pm(船程約40分鐘) 登船地點:馬灣1868公眾碼頭 團費:體驗價:$60/位(原價:$100/位) 歡迎與寵物同行(額外團費):$20/隻(大狗與小狗同價) 報名方法:請透過 Google Form 進行提前登記及付款預留名額。 報名連結:https://forms.gle/7myjaHn2qAbaXD9R9 📞報名查詢電話:2527 2513 🛥同場加映:「馬灣探索古蹟之旅」誠邀你與摯愛親友由尖沙嘴碼頭乘船出發,直達馬灣1868,展開一段交織歷史與文化的悠遊航程。在晴空與海風相伴下,一覽沿途迷人海景,感受時光流轉的印記。抵達後,可深入探索彩色村落的繽紛風貌,在古蹟間漫步打卡,發掘馬灣鮮為人知的故事與面貌。這不只是一場海上旅程,更是一趟穿越舊時光的文化之旅。立即點擊連結報名參加,一同見證馬灣的蛻變與魅力吧!立即點擊連結報名參加活動!...